1.河北“塞罕坝”是怎样铸成的?

2.塞罕坝的秋景,塞罕坝的精神

河北“塞罕坝”是怎样铸成的?

五十五载寒来暑往,河北塞罕坝林场几代务林人,在极度恶劣的自然条件和工作生活环境下,营造出世界上面积最大的一片人工林。112万亩林海,如果按一米的株距排开,可以绕地球赤道12圈。塞罕坝从黄沙漫漫、林木稀疏,变得绿树成荫、山清水秀。

五十五载斗转星移,塞罕坝人一棵接一棵地把林木立在贫瘠的土壤之中,牢牢地钉在大地之上。他们植绿荒原、久久为功,以艰苦奋斗的优良作风、科学求实的严谨态度、持之以恒的钉钉子精神,书写了这段绿色传奇。曾经一度“高、远、冷”的塞罕坝,如今变成了“绿、美、香”的“华北绿宝石”。

“那时经常刮风沙,大的时候对面看不到人,现在没那个风沙天了。住上了三室一厅的房子,每天跳舞、唱歌、打太极拳、打门球。有付出就有回报,我们现在享福了!”80岁的塞罕坝林场退休职工潘文霞,乐呵呵地对记者说。

1969年,潘文霞来到塞罕坝大唤起林场,在苗圃从事育苗工作。育苗需要掏大粪给幼苗施肥,年轻俊俏的潘文霞二话不说跳下粪坑,一瓢接一瓢地掏。中午吃饭,丈夫做了香喷喷的面条,饥肠辘辘的潘文霞端起碗来,却怎么也吃不下去,不由得泪流满面。面条一口也没动,下午继续接着干。

再后来,她就适应了,粪照掏,饭照吃,“有时候忙到晚上10点多才回去,实在太累了,吃着吃着饭,人就睡着了,碗和筷子 哐当 掉在地上……”有时,年幼的儿子会光着小脚丫,跑到苗圃里找妈妈。潘文霞怕孩子踩着幼苗,总是马上狠心地把孩子赶回家去,同时不忘叮嘱一句“把家里的门锁好”。恶劣的自然环境和艰苦的工作生活条件,是塞罕坝林场创业者们必须闯过的难关。

1962年,原林业部从全国24所大中专院校调配了127名毕业生,和河北承德当地242名干部、工人一起,组建塞罕坝机械林场,向荒原沙地进军。9月份,从承德围场县城到塞罕坝的路上,18岁的尹桂芝坐在一辆解放牌大货车里,一想到“马上就要到祖国最需要的地方去了”,心中非常兴奋。

路途颠簸,这支年轻的队伍一路欢歌。下车的那一瞬间,尹桂芝一行人却彻底“傻了眼”:没有宿舍,到处是半人高的野草,孤零零一座小破屋,连张床也没有。9月的塞罕坝已经进入冬季,温度开始急速下降。这里年平均气温零下1.2摄氏度,最低气温零下43摄氏度,冬季严寒肆虐。夹着雪花的“白毛风”直钻领口、裤管。

尹桂芝和几名女工抱来干草,在小破屋里搭了个窝,又赶紧糊上窗户。不少人只能住进羊圈、马棚,有的人则用石头、秸秆架起了草房、窝棚。外面刮风下雪,屋里常常出现一层冰。气温直逼零下40摄氏度,烧着火炉子也丝毫没有暖和的感觉。“我们睡通铺的几个女工就蜷缩在一块儿,戴上皮帽子,把自己裹得尽量严实一些。”尹桂芝说。有时,积雪足有3尺厚,推不开门,大伙儿只能从后窗跳出去。在育苗圃,尽管寒风袭人,手冻肿了、裂了口子,尹桂芝和同事们仍在泥潭里坚持工作。她们一坐就是一天,每人每天得选上万棵苗子。

“收工的时候,腿都不听使唤了,站不起来,腰也直不起来。整个人就像僵住了一样,好半天才能动。但大家的心里就是憋着一股子劲儿:一定要把苗子育好,把林子造好!”尹桂芝说。承德农专毕业的赵振宇,也于1962年来到塞罕坝。作为一名施工员,赵振宇每天都要在山上巡查,走几十公里的路。有时晚上回来,棉衣冻成了冰甲,棉鞋冻成了冰鞋,走起路来哗哗响。“晚上是最难熬的,被窝成了 冰窝 ,怎么睡?有人就把砖头和石头扔到火堆里,烧一阵子,再搬进被窝。”赵振宇说。

缺少粮食,大伙儿只能吃非常粗糙的全麸黑莜面。蔬菜紧缺,天气好的时候,大伙儿就挖点野菜吃。盐水泡黄豆已是塞罕坝难得的美味。为了从根本上解决粮食问题,创业者们开荒种地,一边造林,一边种粮,自力更生。

这里医疗卫生设施严重匮乏。由于下坝一趟时间长、成本高,早期的创业者们身体不适,通常都会“扛着”,实在扛不住了,才会坐车下坝,去近100公里外的县城就医。在艰苦的工作和生活条件下,不少人都患上了心脑血管病、关节炎、风湿。如今,荒原变绿了,风沙变小了,生活改善了。抚今追昔,塞罕坝人由衷欣慰:当初吃的苦,都化为了今天的甜。

因缺乏在高寒、高海拔地区造林的经验,1962年春天林场创业者们栽下1000亩树苗,到了秋天,成活率还不足5%。不气馁,接着干,1963年春天又造林1240亩,可成活率仍不足8%。接踵而来的两次失败,如同两盆冰水,泼在了创业者的头上。刚刚上马的塞罕坝林场内一时间刮起了“下马风”,造林事业处在了生死存亡的关口。

关键时刻,四位场领导王尚海、刘文仕、王福明、张启恩,把家从北京、承德、围场等地搬到了塞罕坝,破釜沉舟,安定人心。从失败中吸取教训,他们很快发现了原因:外地苗木在调运途中容易失水、伤热捂苗,无法适应塞罕坝风大天干、异常寒冷的气候。

那就从零开始,自己育苗。经过艰苦探索,他们改进了传统的遮阴育苗法,在高原地区首次取得了全光育苗的成功,并摸索出培育“大胡子、矮胖子(根系发达、苗木敦实)”优质壮苗的技术要领,大大增加了育苗数量和产成苗数量,终于解决了大规模造林的苗木供应问题。

在植苗方面,塞罕坝人通过不断研究实践,攻克了大量技术难题,改进了苏联造林机械和植苗锹,创新了植苗方法。两次失败,怎能把塞罕坝人打倒?1964年,春季造林的号角再次吹响,老书记王尚海带领职工在一个三面环山、名为马蹄坑的地方,开展了“马蹄坑造林大会战”。历经30多天,造林516亩,成活率达到90%以上。

塞罕坝人信心大振, “下马风”销声匿迹。这一役,创造了高寒地区栽植落叶松的成功先例,也开创了国内使用机械成功栽植针叶树的先河。正是从那时起,塞罕坝开启了大面积造林的时代。最多时每天造林超过2000亩。在缺少设备、气候恶劣的条件下,全场团结一心植绿荒原,到1976年,累计造林69万亩。然而,就在塞罕坝人准备大干一场之时,灾难降临到了这片饱经沧桑的土地上。

1977年,林场遭遇历史罕见的“雨凇”灾害,57万亩林地受灾,20万亩树木一夜之间被压弯折断,林场10多年的劳动成果损失过半。1980年,林场又遭遇了百年不遇的特大旱灾,连续3个月的干旱,导致12.6万亩树木旱死。那时,眼看着自己亲手种下、辛勤抚育的树木遭灾,许多塞罕坝人痛哭失声!擦干眼泪,重整旗鼓。塞罕坝人总结经验教训,引进新的树种,研究推广抗旱造林技术,再次将希望的树苗栽到大地上。艰难困苦,玉汝于成。从1962年到1982年的20年中,塞罕坝人在沙地荒原上造林96万亩,其中机械造林10.5万亩,人工造林85.5万亩,保存率达七成,创下当时全国同类地区保存率之最。

自2011年开始,塞罕坝林场在土壤贫瘠的石质山地和荒丘沙地上实施攻坚造林。整地、客土回填、容器苗造林、浇水、覆土防风、覆膜保水、架设围栏……截至目前,已完成攻坚造林7万余亩。“最近这5年,林场对造林绿化越来越重视。”塞罕坝林场林业科副科长范冬冬说,“攻坚造林成本比较高,一亩地要1200元左右,目前国家补贴为一亩地500元,其余的都需要林场自筹资金。林场是差额拨款的事业单位,但我们还是想方设法筹措资金,就是要把这片林子造起来!”

“刚到这里时感觉很荒凉,冬季寒冷,和我的老家差别很大。”1984年,河北林业专科学校毕业生、19岁的刘海莹来到塞罕坝,成为基层林场的第二代技术员。他是河北秦皇岛人,最初感到有些难以适应。住工棚、喝雪水、啃咸菜、吃冷饭,在艰苦的环境中,“老坝上”的榜样力量和手把手传帮带,使得他坚持下来。

不久,刘海莹发现:苗圃地里的云杉苗木的茎干,莫名其妙地变白了。“这些苗子八成是死了吧。”有人认为。然而,刘海莹经过分析后,判断苗子白化只是一种“生理干旱”的表现,并非真的生病枯死。经过及时补充水分,苗子果然活了过来。

在生态恢复和保护上先行一步的塞罕坝人,持续造林、护林、营林,森林面积越来越大,森林质量越来越好,生态环境发生了天翻地覆的变化。

“为首都阻沙源、为京津涵水源、为河北增资源、为当地拓财源”,塞罕坝这颗“华北绿宝石”,发挥了巨大的生态效益、经济效益和社会效益。

保护生态环境,功在当代,利在千秋。未来,这片世界上面积最大的人工林,将为人们创造更多的生态福利、绿色福祉。

塞罕坝的秋景,塞罕坝的精神

湛蓝的天空上,白云低垂 ,一阵阵清爽的凉风吹过, 金**的白桦林 飒飒作响。

山地起伏,草原已经被秋风吹得泛黄 ,一种萧瑟却又豪迈的感觉油然而生,远处,一座座 白色的巨大风车在山顶上缓慢地转动 ,它们仿佛正搅动着时间,让一切都慢了下来。

几头牛在湖水边慵懒的吃草,睡觉,马儿也是如此 ,它们并不着急奔向新的牧场,脚下肥美的牧草足以填饱它们的饥肠, 耳边“扑棱......扑棱......”的声音,是草丛里的蝗虫在飞。

这里,是秋天的塞罕坝。

自北京出发,经京漠线一路向北,在燕山中的平原和山谷中穿行近400公里后,就来到了塞罕坝。

从平坦的华北平原到内蒙古高原的过渡,是坝上高原,很多人都认为,坝上高原是平原登上高原的“台阶”,但其实它更像是一道“门槛” ,坝上高原的海拔有1200-1500米,而内蒙古高原上的大部分地方,海拔都在1000米上下。

坝上高原的面积很广,我们熟知的张北草原、丰宁坝上都在它的范围之内, 塞罕坝是这其中最靠东北方的组成部分 。从行政区划上讲,塞罕坝虽然还没有出河北省,但它其实离北京已经很远,同样的距离如果往西走,都几乎可以抵达呼和浩特了。

塞罕坝在蒙语里的称呼是 赛堪达巴汉 ,不过这并不是它的名字,而是“ 美丽(赛堪)的高岭(达巴汉)”的意思 , 在蒙古族人心里,塞罕坝是神灵之山,不能直呼其名 。后来,在汉语里就把这个称呼谐音成了塞罕坝。

叫惯了塞罕坝,人们似乎已经遗忘了它“ 兴安大岭和海喇堪山 ”的本名,兴安大岭?它和大兴安岭有关系么?没错, 塞罕坝在地理上算是大兴安岭的余脉,这里兼具了北方草原和大兴安林海的特色 :既有茂密的人工林,又有点缀着树木的台地草原, 此情此景,完全刷新了人们对于河北省的认知。

几年前,一则以林场工人为主角的公益广告让全国人都知道了塞罕坝这个地方,但 其实早在约15年前,它就已经成为了一些摄影爱好者们的秘境 ——他们在这里,常常一待就是一整个秋天或冬天。

在这些“好摄之徒”的照片里, 塞罕坝美得如同油画一般 :朝阳下,金**的森林与草原相互映衬,画面立体且生动,牛与马在朦胧的薄雾中若隐若现,仿佛是一片人间仙境。 可以说,这些美丽的照片要比塞罕坝的名字,更早地走进了人们的视野。

塞罕坝的秋景之所以美, 不仅得益于绵延起伏的地形和万马奔腾的气势,还要归功于这里的气候和植被。

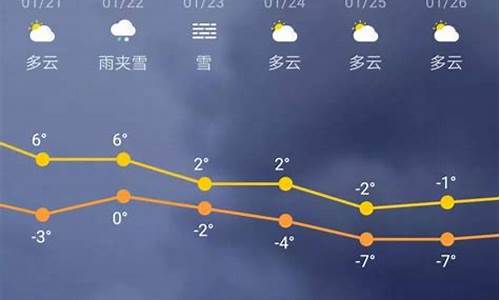

塞罕坝被夹在阴山和大兴安岭两大山脉之间,是个 天然的风口 ,而且它还 地处台地北坡,常年被自西北而来的寒冷、干燥的狂风迎面冲击 ,却较少得到东南暖湿气流的滋润,冷成了这里日常的“主题”。 这里几乎是过了春天就入秋 ,气温堪比哈尔滨,有时甚至能和南面400公里处的北京冷上20度左右。

天气凉、昼夜温差大,秋叶才红得漂亮。9月中旬的塞罕坝,白天艳阳高照,气温可达10摄氏度以上,晚上却直接霜冻 ,白天起来 汽车 都被裹上了一层冰, 这样的气候,让塞罕坝早早的就已是秋意盎然。

塞罕坝的树木,以樟子松、云杉、落叶松,白桦树为主。 白桦林的风景最出挑,但其实落叶松的秋景也不落其后。

落叶松不像其它松树那样四季常青,寒风过后, 它的松针就像蜜蜡染过的一样金黄,当这些松针飘落之后,又会为大地铺上一层金色的地毯,与透蓝的天空相映成辉。

为塞罕坝的秋天添彩的,还有一个个小巧、透蓝的泡子 。泡子指的是低洼处的小型湖泊,它们往往由地下水渗出或雨水汇集而成,没有明显的出水和入水口,对于摄影师们来说, 七星湖、公主湖、将军泡子等地方,都是最能出片儿的好地方。

塞罕坝的美,带动了人们对整个坝上的热情,丰宁坝上、张北草原等地方也慢慢热了起来,横贯坝上、被誉为“中国66号公路”的草原天路,一到周末就难免成为“草原堵路”。

我们这代人,对上世纪90年代时北方的沙尘暴记忆犹新,但实际在上世纪50年代,北京就已在遭受沙尘暴的侵袭,这些沙尘就来源于 塞罕坝以北的浑善达克沙地 。

塞罕坝在清朝时称木兰围场,这里曾是植被丰富,各种野生动物“不可以亿记”的皇家猎苑 。但同治皇帝之后,这里逐渐被地方民兵私自开垦。那时的民兵还没有环保意识,树木和草地在开垦的过程中被大量破坏, 到新中国成立初期,人们在塞罕坝走上几天,甚至都见不到一棵树。

没有了塞罕坝上森林的阻拦,高原上的沙尘就像是在“房顶上往院子里扬沙”一样在华北平原上肆虐。

1962年,种树的队伍进入了塞罕坝这片荒山野岭,建立了如今大名鼎鼎的 机械林场 。在塞罕坝上种树就像是开启了 游戏 里的地狱难度, 这里石头山多,土层薄得就像一层皮肤,缺水,风大,还异常寒冷,天时地利一样没摊上,有的只是人和 ——这就至今仍感人至深的 塞罕坝精神 。

1962和1963年,两年造林6400亩,但成活率还不到8% 。塞罕坝人自己改进了育苗方法,找到了马蹄坑这一块三面环山、一面有河的好地方展开会战,那一年,树苗的存活率提高到了9成。

树苗活了, 只是开始。在塞罕坝, 树木生长极其缓慢,10年的云杉,才能长得齐腰高 ,日复一日的辛劳养护、十年如一日地耐心等待,这几乎是现代“唯快不破”的商业“精英”们所无法想象的。

如果说天将降大任于斯人,要苦其心志,那 天给塞罕坝人的大任真是一轮接一轮 。

1977年,塞罕坝林场遭遇了罕见的 雨凇灾害 (低温时雨水冻灾树木上不脱落,俗称树挂和冻雨), 20万亩树木一夜之间被压弯、压折,十多年的成果损失过半 。1980年,林场又遭遇 百年不遇的大旱,12万亩的落叶松被旱死,一切都要重头再来 。

面对令人崩溃的天灾,塞罕坝人说:那就重头再来!

如今, 塞罕坝已经有了112万亩的林海,4.8亿棵树木,这里成为了世界最大的人工森林。森林对环境的改善是显而易见的 ,这里的年均降水从建场初期的416毫米,增加到了460毫米,无霜期由52天增至64天,大风天数则从83天降到了53天。 2017年,联合国将“地球卫士奖”中的“激励与行动奖”授予了塞罕坝人。

塞罕坝的秋景,是一道失而复得的珍馐,如果没有58年来塞罕坝人“此生没虚度,青山可标榜”的忘我付出,我们现在吃到的,只能是一嘴黄沙。

- END -

文丨张雨晨

封图 | 视觉中国

本文中照片拍摄地来自于部分来自于塞罕坝北侧的乌兰布统,文中未予特别区分